Copyright © 天府信息快讯 蜀ICP备2021005531号

荣鸿琪(四川德阳)

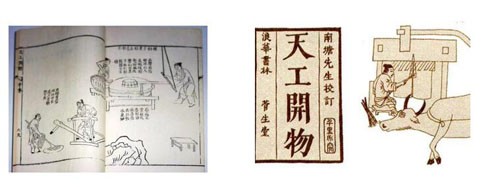

我第一次知道世上有“石磨”这种工具大约是在1964年,在陕西西安33中学学习《中国历史》课程时。在老师按照课本讲到了明朝末年(崇祯初刊本)时科学家宋应星著《天工开物》一书中,宋应星专门讲到种种农产品(如小麦、稻谷、甘蔗、油菜籽、花生仁、辣椒、花椒、玉米、小米、高粱、荞麦等等)能够加工成为“面粉、大米”等食物的工具——有碾子、石臼、石磨、木制榨油(糖)机、石碓、木椎、铁锤等。其中“石磨”按动能来源分为“手推、水轮、驴拉”若干种;石磨的上、下磨盘的材质主要是耐磨、厚重的天然原石,盘的大小又按用途不同区分。当时,我已17岁了。由于生于工商之家,久居城市,对于“农业、农村、农民”从无切身体验,甚至可以说“四体不勤、五谷不分”。虽然在课堂上、书本中知道了“石磨”(有文字介绍及插图),但要论对于“石磨”形状及功能的也解,无异于“纸上谈兵”。

我第二次知道“石磨”是在1966年夏,当时在西安“陕棉10厂”当副总工程师的家父被造反派揪斗——罪名是“大资本家的企业子弟且有剥削工人阶级的自办布厂和申、茂、福三新公司股份”。什么是“申、茂、福公司”?被株联的我一下子被突如其来“革命洪流”打懵了。这时,家父在家中给我讲了“江苏无锡族人荣氏兄弟(荣宗敬、荣德生)在1902年以四盘法制大石磨起家,兴办了茂新、福新、申新三公司21家面粉、纱布加工、销售企业的往事”,并告诉我“为什么江南人常吃米却以磨面的电动石磨能够起家?因为有一次荣德生在广东(毗邻香港)等船回家时看到当时供洋人吃的面包原料粉洋麦面大量侵入中国市场且清政府还给其予“免税”等优惠政策,他深有感触”。他与兄长荣宗敬在上海汇合后,又分析了祖国东、南、西、北来往频繁的“麦、粉”交易凭证,以自己在“钱庄”所得银元购置了“四盘法制大石磨”,在家乡无锡开了“保兴面粉厂”。用电力的电磨加工能力自然比传统的“手推、驴拉、水轮”石磨強百倍。他俩又在王禹卿、浦文汀先生等供销商人支持、联营下,将“兵船牌”面粉销往包括南、北方各省的全国甚至出口欧美;进而为了解决量大“面粉袋子”能够自给,又在长江中下游等大中城市中兴办了10余家“纺织企业”即“申新纱厂”。 在上世纪30年代,组建了“申、茂、福三新公司”,成为中国最大的民营资本财团。

到了上世纪30年代,荣氏兄弟被称为中国的“面粉大王”、“纱布大王”。家父母在这个“财团”中虽然仅是沧海一粟,仅毕竟是因家族关系读书(无锡公益工商中学),又于1926年3月16日进入“申新一厂”,后随申新四厂西迁入陕。从少小起和荣氏企业兴亡共命运几十年,拥有少量企业公私合营后的股份定息收入,在1942年又曾自营了与申新纱厂配套生产的“崇德布厂(崇德是家祖母沈崇德之名)”。在当时,拥有“股份定息”,“自办企业”都是“资产阶级的剥削行为”。“剥削有罪,罪该万死!”当时的革命就是“无产阶级和资产阶级你死我活的斗争”。随后我们兄弟姐妹受到株联——“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”;“要是革命的你就站过来,要是不革命,就滚他妈的蛋!”我作为一名中学生,虽然一再努力争取,但始终加入不了“红卫兵”组织。“革命小将”(也就是本班同学),劝我“退团”(我坚决不退),发传单罢了一批家庭出身不好的学生干部(其中有时任校学生会宣传部长的我);还把我们“赶回家先革老子的命”。那时候,我在家中和被批斗的父母亲相对,听父母讲了荣氏兄第“四盘石磨”起家的历史,还知道了原在家乡做为历史文物的“四盘法制石磨”被认定为旧世界资本家剥削劳动人民的罪证,已被造反派砸成碎片。于是对“石磨”有了一种新的认识——“它不仅是一种中国早期工业的创新工具,而且是万恶的旧社会剥削阶级压迫劳动人民的手段。”……在那种特殊年代,一顶剥削阶级家庭出身的大帽子如同厚重的石磨盘,压得我们兄弟姐妹抬不起头。1967年,家父的工资被降一半,下放到车间参加体力劳动(时他已57岁了),老家的老宅被没收,各方亲友对我们自然也唯恐躲之不及。在“文革”前,我们的成份是“职员”,如今变成了“资本家”,不知道自己今后革命的路在何方。

为了寻求自身的革命出路,又恰逢毛主席号召“知识青年到农村去”,我于1968年11月5日第一批自愿报名到了陕甘两省交界的陇县八渡公社党家河大队二队插队。当时我已经21岁了。为了将小麦变成可以吃的面粉,才第一次真正看到并亲身体验到“水轮石磨”的样子及功能,进而了解和思考了当时中国北方边远山区与经济发达的大城市、沿海发达地区的经济、文化的发展差距和“经济发展极不平衡”的基本国情。陇县在当时不通电,无公路,更不要说“手机”“高铁”了。村民们多是“灾荒年间从甘肃逃往此处”的庄稼汉。他们种小麦、玉米、荞麦并养羊,极少喂猪、种菜,买卖婚姻,多住窑洞(也有盖瓦房的),以面食为主,自然有他们磨面的工具——“水力石磨”。八渡公社党家河大队位于黄土高原纵横沟壑的一条沟(名叫“二郎沟”)中,沟两边是“塬”,一条水渠将沟上端的山水引入流下。在该大队二队即我们这个“知青组”居住的“大庙”(“二郎庙”)前有一座木制磨坊,建在水渠之上,坊中有一盘石盘,靠渠水的“落差动能”推动,成为当地几十户村民祖祖辈辈磨面的必需之工具(这里的经济落后,还停留在自给自足的封建社会状态;村民们也不知道什么“荣氏兄弟、申茂福三新公司”。那些“资本主义的东西”离他们很远)。在生产队除了每天集体劳动,有时晚上也开会。在当时,开会前必须念一段报纸——“突出政治,以阶级斗争为纲”。我由于是知青组组长,“开会念报纸”的自然是我。但念了两三分钟,生产队队长就说:“行了,下面讲一下今年生产和大家的工分问题,还有队里的放羊问题”。这一下,原来抽烟的男人,做针线的女人,互相唠家常的乡亲一下子全都安静了。队长讲完后,大家讨论很热烈,但没有一句是关干当时最重要的“向资产阶级反动路线开火,横扫一切牛鬼蛇神”内容。会后,我问队长,“为什么社员都如此不关心国家大事呢? ”队长直率地告诉我:“我们是生产队,生产队就要生产,社员要靠工分吃饭,生产队就要生产对,生产对了啥都对。”在若干年后,我回味队长的这句话,竟然想到了后来推行农村联产承包责任制时的一句名言:“报纸不能当饭吃。”我在接受贫下中农“再教育”期间,无论是从听到、看到农民为“吃饭”所付出的辛苦汗水和切身体会,还是从我们知青为“自食其力”磨面、砍柴、挑水、做饭的日常生活中,确实体会到了“人生一世,吃穿二字”。“国以民为本,民以食为天”这些老话是颠扑不破的人间真理。仅以“磨面和吃面”为例:

按说,家族事业早在上世纪初(1902年)就从“四盘石磨”起家;我长于陕又以面食为主(尽管当时供粮时对南方籍人供应一定比例的大米),对于“磨面和吃面”并不感陌生。但在1968年秋、冬我们刚下乡不久的那一次磨面、吃面的经过,确实构成了我至今难忘的人生经历场景:在一座低矮的木制磨坊中,有一盏昏暗的小油灯,我们5个知青(三男两女)围在一盘“水力石磨”旁,将100斤小麦倒入借来的大箩筐中,先捡去麦粒中的石粒、土块、草棍,再将干小麦打湿上磨。随着一捧捧麦粒流入磨心,石磨在哗啦啦的渠水冲击下转动,麦麸和面粉就从磨边现出来了。然后再用手推细箩筛。随着石磨慢悠悠地转,细箩拉来推去,我们忙了两天三夜,才将100斤小麦变成了可以吃的面粉。接着去井里挑水,去山里砍柴,在大案板上揉面,忙了好一阵子,才将磨好的面粉又变成无盐、无油、无菜、无肉的白面饼——由于不会烧火,饼或焦或生,我们却饥不择食,很快吃光。当时的那种场景,那种滋味,使我刻骨铭心,终生难忘。石磨:它是一种中国古代科技发展的见证,它是一种近现代民族工业兴起的见证,它是一种“半秦人”从书本、从家史、从农村农民生活中获取了宝贵知识与人生体验的见证。如果没有对跨越几百年,历经几个省,几次起伏人生中重要见证的石磨,自己在坎坷生活中有了这样的认识,我至今(77岁)也不可能在四川工作几十年后写出此文。

《话说石磨》一文写到此还有几句“多余的话”:

一是在我祖籍江苏无锡荣巷中已经有了“4盘法制石磨”(复制件)对外展出,不过已不是万恶的“剥削见证”,而是中华民族尤其是荣氏兄弟在民族工业创新、开拓的光荣历史见证。二是与明末宋应星著之《天工开物》一书中插图(水力石磨)一样的陕西陇县八渡公社党家河生产队的那盘老石磨还在,不过村民们至今已多用电磨或直接在市场上买面粉吃了。三是我们知青组5人(三男两女)目前天各一方,均已年迈。陇县的面貌也今非昔比,在村民的居住、吃饭、穿衣、读书、交通等方面大有改观。不言而喻,全县城乡早就通电了。

欢迎访问天府信息快讯

热点内容

Hot content

视频推荐

VIDEOS